with 김동규 교수(경상국립대 건축학과)

phase 1. 기록의 풍경

우리 민족이 살아온 흔적들은 기록이 된다. 그 기록들은 뭉쳐지며 여러 영역을 자아낸다. 만들어진 영역은 공간에서 다양한 켜가 된다. 이 켜들은 겹겹이 쌓여 수많은 깊이를 더하며 서로 영향을 미친다. 깊이를 갖는 켜들은 시대와 함께 흐르며 의미를 만들어내고 우리 공동체를 성장시킨다. 국가기록박물관에서 우리의 기록은 풍경을 만든다.

phase 2. 기록의 공유

우리 공동체의 기록은 박스에 전시된다. 집단적 흔적은 기록의 박스에서 뭉쳐지고 새로워진다. 이 공간에서 서로의 기억은 시대와 함께 다양한 의미로 해석되고 다시 써진다. 전시를 통해 기록을 보여주는 것을 넘어 기록의 공간은 우리에게 서로의 기억과 경험을 공유하는 사회적 공유의 장소가 된다. 기록의 박스는 저장의 의미가 아닌 확신의 의미가 된다.

phase 3. 기록의 상징

기록은 우리나라의 다양한 측면의 역사를 상징한다. 우리 공동체가 만들어낸 서사적 흔적은 가치의 해석을 통해 문화적 상징성을 만든다. 기억의 흔적들이 기록된 의미는 우리 사회를 성장시키는 원동력이다. 이렇게 우리 공동체의 삶에 관한 기록은 전시되어 우리나라의 정체성을 나타내 고 발전시키며 현재를 살아가게 한다.

썬큰 마당과 진입 마당, 그리고 중정은 박물관 단지 내에서 내부 공간과 연계 되며 차별화 된 전시 공간을 구성이다. 각 외부공간은 박물관의 다양한 전시 프로그램과 함께 공간적 풍부함을 드러내는 요소이다.

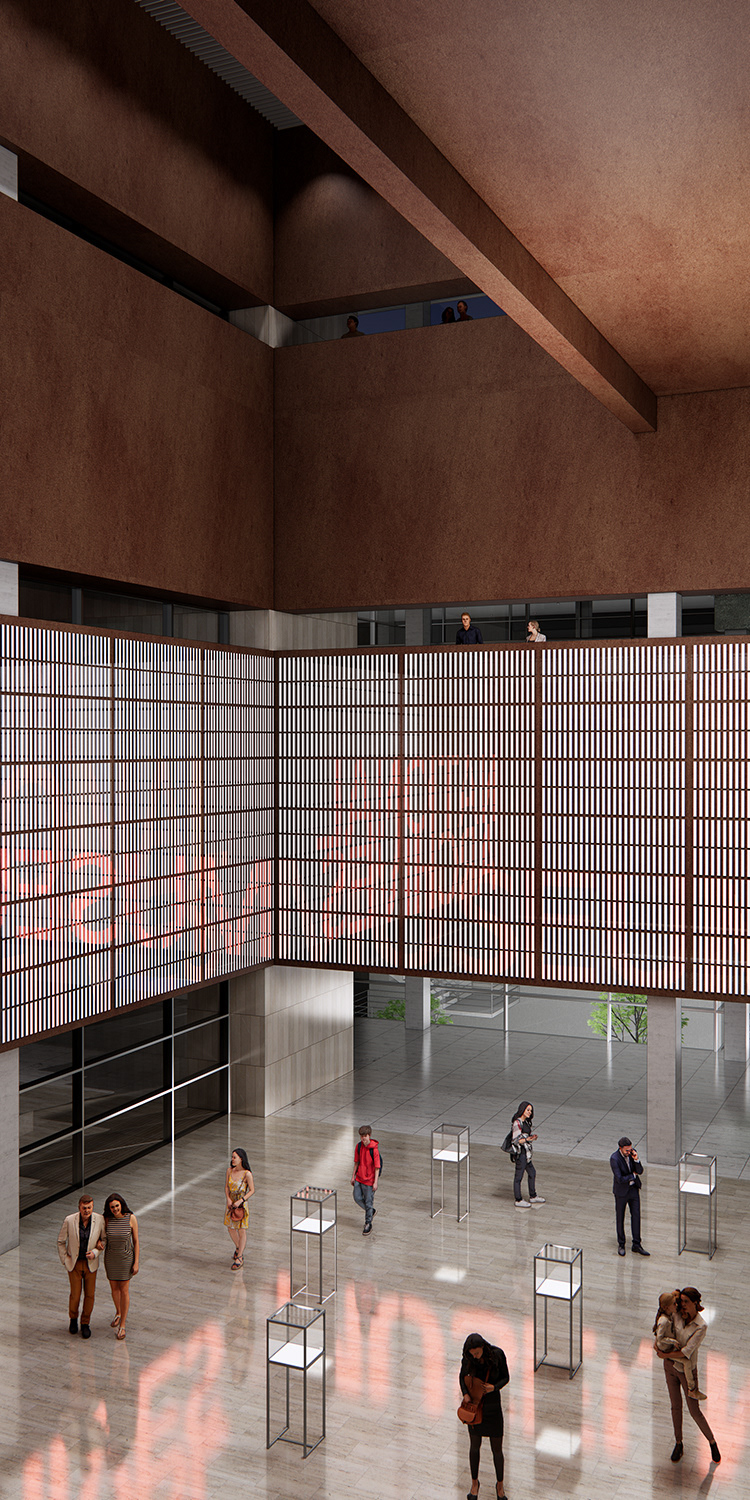

Box in Box | 박스 인 박스

국가기록관은 상자다. 상자는 중정으로 열리고 필로티로 들어올려지며 내외부 공간으로 확장된다. 상자 안에는 전시 상자가 있어 각 기록유산 전시를 돋보이게 한다. 기록유산은 상자 안 상자(box in box) 개념으로 집중되고 연결되며 기록의 의미와 함께 그 전시를 확장시킨다.

Exhibition Matrix | 전시 매트릭스

전시는 벽, 선반, 부스 등의 전시 단위 유닛을 변형/확장하여 다양한 체험을 유도한다. 기록박스 안에서 전시 단위 유닛 매트릭스는 전시 필요에 따라 여러 방향으로 확장된다. 전시의 확장은 기록의 연결과 소통을 의미한다.

Exhibition Box Space | 전시박스공간

전시 박스는 다양한 높이로 열려있다. 열린전시는 기록 공유의 장이며 기록에 관한 시대의 흐름과 여러 측면의 시각을 의미한다. 기록은 전시되어 공유되고 소통하며 그 의미에 대해 깊이를 찾는다.